“シニア”の定義は60歳以上らしいですが、最近のシニア世代は一番元気な世代のように思えます。

自分の両親も今年で還暦ですが、バリバリ海外旅行やらテニスで人生を楽しんでいます。

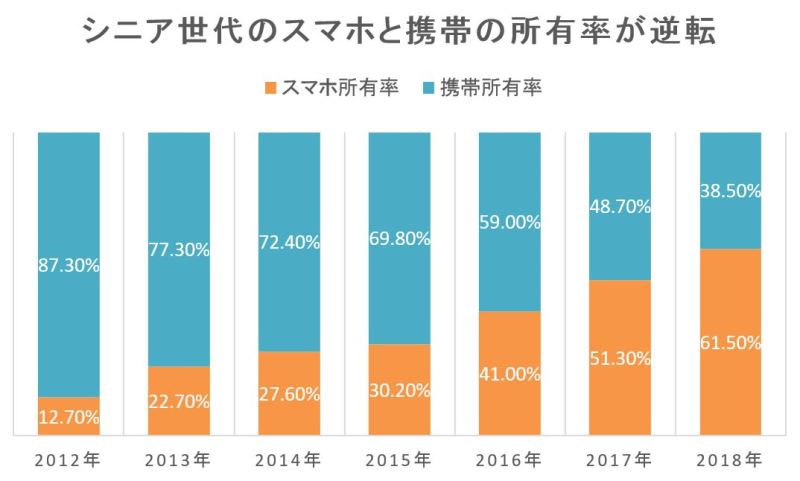

さて、そんな60歳以上のシニア世代のスマホの普及率がここ数年で急激に増加し、反対に携帯(ガラケー)の普及率が激減しているというのはご存知でしょうか。

今回は2019年のシニア世代のスマホ&携帯の普及率の変化について調べてみました。

現在時点でのシニアのスマホ率の統計情報も以下のページにまとめているので最新の情報は以下をどうぞ↓

シニア世代の携帯の所有率は激減

2019年に発表された統計調査によると、2012年~2018年の6年間でシニア世代(60歳~79歳)の携帯電話(ガラケー)の所有率は以下のように変化しています↓

参考:MMD研究所 | シニアのスマートフォンの利用6年で48.8ポイント上がる

上記の調査は携帯端末を持つシニア世代を対象に毎年行っている調査ですが、なんと6年間で48.8%ものシニアユーザーが携帯電話を所有しなくなった事が分かります。

6年間で87%から38%までシニア世代の携帯電話の所有率がダウンした背景には、ドコモやau、ソフトバンクのガラケーの製造終了が大きいのではないでしょうか。

同時にシニア世代の「スマホ」の所有率が急増

同調査では携帯電話の所有率が激減したのと同時に、スマホの所有率が以下のように急増しています↓

同じように2012年~2018年までの6年間で、携帯端末を持つシニア世代のスマホの所有率は48.8%も上昇しています。

前記のシニア世代の携帯電話の所有率と、上記のスマホの所有率を併せた推移を見ると分かりやすいですね↓

つまり、6年間で約5割が携帯電話(ガラケー)からスマホ所持へ変わっているという事です。そして現在進行形でシニアユーザーはスマホ利用へ移り変わっています。

どうしてシニア世代のスマホ所有率が激増しているの?

6年で携帯端末のシェアが5割も変わるというのはかなりの変動と言えますが、どうしてここ数年でシニア世代のスマホ所有率が激増したのでしょうか。

考えられる理由は上記の4つです↓

- ガラケーの製造終了

- LINEの普及

- 大手キャリアがガラホを推している

- 格安スマホの普及

1つはスマホでしか使えない定番のコミュニケーション・連絡ツールである「LINE」の普及が大きいのでしょう。

携帯電話(ガラケー)でも以前はLINEが利用できましたが、LINE側は2018年3月にガラケーでのLINEサービスの利用が終了しています。(ガラケーからLINEへの新規申込も2018年1月をもって終了)

なので「周りが使っているLINEを使うためにガラケーからスマホへ乗り換えた」というケースもあるでしょう。

ガラケー製造終了や3G回線サービス終了で使える残り時間もカウントダウンに…

他にも、2017年頭にメーカーがガラケーの製造終了した事や、2020年以降3G回線のサービス終了など、ドコモなどの大手キャリアでは既存のガラケーユーザーの機種変更先としてガラホ(ガラケーの形のスマホ)を推しているという点も大きいと思います。(ガラホでもLINEが使えます)

別のページでも解説していますがガラホはあくまでガラケー型のAndroidスマホなので、料金は通常のAndroid同様に料金は割高というデメリットがある点には注意が必要です。

シニア利用者は格安スマホとの相性が良いのも普及の要因かも

またここ数年での格安スマホの普及も「シニア世代のスマホ普及」への影響が大きいと思います。

スマホでもガラホでも大手キャリアで契約すると月額6,000~7,000円は掛かりますが、格安スマホなら半額以下は当たり前ですし、スマホの利用頻度に合わせたプランが選びやすいです。

特に動画を常時みるようなヘビーユーザーが少ないシニア世代にとって、格安スマホとの相性が良いので必然的に格安スマホデビューに向かうのも納得です。(ちなみに60歳以上のシニア世代の私の両親は、両方とも「ワイモバイル」という格安スマホで家族割を使っています)

また最近ではTSUTAYAがやっているトーンモバイルという「シニア向けの格安スマホ」なども登場し、シニア層がガラケーから乗り換えが増加しているようですね。